Lula, “Ainda estou aqui”: cinema, ditadura e luta de classes

O filme “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Melo, tem sido bastante elogiado pela crítica e por seus espectadores nas redes sociais. A película já ganhou prêmios internacionais importantes e será o representante brasileiro na primeira lista do Oscar, onde muitos esperam que Fernanda Torres, a filha, “vingue” a mãe, Fernanda Montenegro, que não conseguiu nenhuma estatueta com “Central do Brasil”, outro filme de Walter Salles de 1998.

“Ainda estou aqui” é um drama vivido por uma família de classe média em que Rubens Paiva, engenheiro, empresário e ex-deputado pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), o mesmo partido do ex-presidente João Goulart, é preso por agentes da ditadura e se torna um desaparecido político. A partir desse momento, seus amigos e a sua família, notadamente a sua esposa, Eunice Paiva – que também foi presa -, passam angustiadamente a procurá-lo, inicialmente com esperança de encontrá-lo vivo e, depois, buscam pelo corpo e por respostas. Sabe-se que Rubens Paiva foi lamentavelmente torturado, morto e seus restos mortais não foram encontrados.

O filme foi lançado em um contexto de pós-governo Bolsonaro, que, além de ser um entusiasta da ditadura, tentou articular um golpe de Estado após perder as eleições de 2022. A obra também está envolta em uma conjuntura de investigações sobre um plano articulado por militares e um policial federal, com ciência e anuência de Bolsonaro, para assassinar o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Tudo isso revela que esse é um passado vivo, presente na realidade brasileira e com o qual não se fez o enfrentamento adequado.

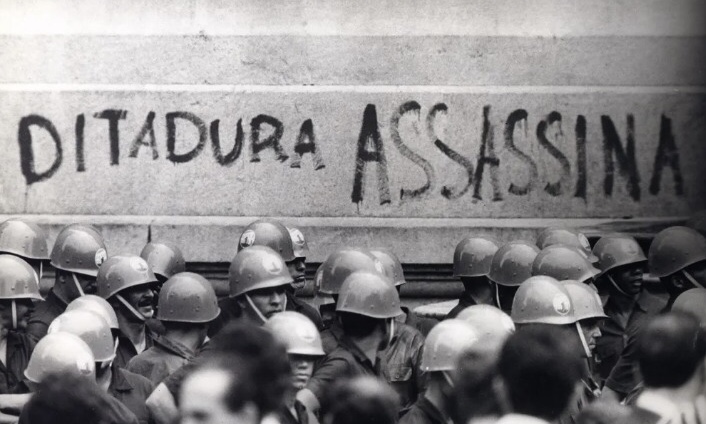

Um dos méritos do filme, portanto, é recolocar em evidência a memória histórica de parte importante do que foi a ditadura, que é a sua dimensão repressiva, notadamente as torturas, assassinatos, ocultação de cadáver, terrorismo de Estado e espionagem. Tocar nesses pontos é importante sobretudo para as novas gerações, que talvez não conheçam essas questões suficientemente.

O que não estava lá

“Ainda estou aqui”, no entanto, tem os seus limites, tanto por suas escolhas políticas quanto pelo fato natural de que nenhuma obra desse caráter conseguiria abarcar todos os assuntos dos 21 anos do regime de arbítrio. É uma produção que tem como temática a primeira década da ditadura, quando houve a luta de guerrilha com o emprego de métodos como o sequestro de embaixadores e assaltos a banco para financiar os grupos militantes. Essas ações foram produtos de erros de análise de parte da esquerda sobre a realidade brasileira, pois acreditava-se que a partir de operações pontuais e focos guerrilheiros, inspirados na teoria do “foquismo”, seria possível iniciar um movimento de massas que derrotaria o regime. Parte dessa leitura era derivada de uma avaliação igualmente equivocada da Revolução Cubana, embora movimentos como a Guerrilha do Araguaia tenham se baseado mais na concepção de guerra popular de Mao Tsé-Tung na China.

Havia uma ênfase desproporcional no papel da luta armada ocorrida no país caribenho, quando, na verdade, não só havia uma longa tradição de luta dos trabalhadores de Cuba – desde o final do século XIX, com participação nas guerras de independência, diversas greves gerais e deposição de governantes – como o Movimento 26 de julho, protagonista daquela revolução com Fidel Castro e Che Guevara, tinha inserção na classe trabalhadora e sempre colocou a sua mobilização como necessária para a tomada do poder. Havia limites nessa concepção e houve momentos em que, de fato, foi dada maior ênfase na luta armada, mas o chamado à greve geral como método para a derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista esteve constantemente no horizonte daqueles revolucionários e revolucionárias.

A luta de guerrilha feita no Brasil se ancorava em uma base pequeno-burguesa parecida com a de Cuba, mas, ainda que alguns dos grupos que a impulsionaram – como a ALN e o PCdoB – tivessem trabalhos de base operária, ela não alcançou a massificação e foi duramente reprimida, processo que devemos denunciar. É válido sublinhar que centenas de sindicatos tinham sido colocados sob intervenção estatal após o golpe de 1964, o que dificultou a organização da classe trabalhadora. A repressão não impediu a ocorrência de protestos massificados, como a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro em 1968, de perfil estudantil, mas que, a despeito de sua importância, não teriam força para derrotar o regime. A película de Walter Salles aborda essa fase da ditadura, ainda que indiretamente devido à sua ênfase na família Paiva. Dessa forma, segue a esteira de filmes sobre esse período que tiveram visibilidade, como Batismo de Sangue ou Marighella.

O longa-metragem não explora pontos como o massacre a trabalhadores rurais, que a Comissão Camponesa da Verdade, em questionamento aos números e à metodologia da Comissão da Verdade, indica ter sido na cifra de 1.196 pessoas, com forte repressão em Pernambuco como uma resposta contrarrevolucionária à atuação das Ligas Camponesas. O genocídio indígena, que a Comissão da Verdade calculou superficialmente ser da ordem 8 mil vidas, também passa despercebido, ainda que Eunice Paiva tenha se tornado advogada e atuado na área de direito desses povos, o que é mencionado de passagem.

É importante colocar que as contradições de classe e a submissão do trabalho ao capital aprofundadas pela ditadura foram uma chama que incendiou a luta operária. Com grande concentração no ABC paulista, parte significativa desse setor vendia a sua força de trabalho para a indústria automobilística (Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Scania), embora não só para ela. Nas fábricas, a repressão era dura, com presença de militares, seguranças particulares e a disponibilidade constante do braço armado do Estado para ir até esses locais impor a “ordem”, que nada mais era do que o emprego da violência. Operários como Santo Dias e Benedito Gonçalves foram assassinados pela Polícia Militar, ambos em atividades de greve em São Paulo e em Minas Gerais respectivamente.

Apesar da repressão, na segunda década da ditadura, ao final dos anos 1970 e início dos anos 1980, houve grandes greves, com assembleias de até 80 mil operários no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Foi nesse processo que Lula se forjou como dirigente sindical, chegando a ser preso pela ditadura em 1980 devido a uma greve que envolveu mais de 200 mil operários que corretamente lutavam por reajuste salarial. Nesse mesmo ano, fora criado o Partido dos Trabalhadores, mas seu aspecto combativo se tornou um espectro perdido no tempo.

Esse caráter classista tem sido pouco explorado pelo cinema brasileiro. É possível que isso possua relação com quem consome esse tipo de produto cultural. Ainda assim, é necessário colocar que a derrota da ditadura teve relação direta com a luta de classes, aliás, com o seu acirramento. Aquele regime se impôs ao país para proteger o capital e, nesse sentido, cumpriu bem a sua função. Naquela época, além da Lei de Segurança Nacional, usada para prender qualquer opositor, também foi formulada a política de arrocho salarial, que deteriorou as condições de vida da classe trabalhadora.

Diversos projetos da ditadura tinham por objetivo ampliar os lucros da burguesia nacional e estrangeira, que não raro atuava de forma associada. Sob aquele regime, formaram-se diversos monopólios através da fusão e compra de empresas e o capital estrangeiro, imperialista, entrou mais fortemente no país. Foi para elevar os lucros privados que foram impulsionadas grandes obras da construção civil – Ponte Rio-Niterói, hidroelétricas, política habitacional, construção de estradas e de mais de 30 estádios de futebol –, para as quais foram feitos diversos empréstimos que elevaram a dívida externa e fizeram sorrir os donos do capital financeiro. A ditadura, portanto, não se resumia à repressão. Ao contrário, ela usava a violência para manter os salários baixos evitando a luta e organização da classe trabalhadora.

Lula, “Ainda estou aqui”

O título do filme em debate permite diferentes interpretações. A que será assumida aqui é a de que faz referência a Rubens Paiva, que não se sabia se estava vivo ou morto e, com toda a angústia que isso gerava, é como se ele ainda não tivesse ido, partido, como se fosse uma presença, como se ainda estivesse ali, ainda que ausente. Esse deve ser o sentimento de várias famílias que tiveram seus entes queridos raptados e cujos corpos jamais foram encontrados. A luta por reparação histórica para com os parentes dos mortos e desaparecidos, que passa por indenização, maior transparência do Estado brasileiro e pela responsabilização dos algozes, merece toda a nossa solidariedade!

Lula, nesse sentido, tem cumprido um papel ruim de conciliação com os militares. Depois de certa demora, foi reinstalada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, extinta durante o governo Bolsonaro, mas Lula jamais recebeu familiares dessas pessoas em nenhuma de suas gestões, segundo o historiador César Novelli Rodrigues, membro do Núcleo de Preservação da Memória Política. Além disso, os eventos do governo sobre os 60 anos da ditadura foram cancelados em uma espécie de moeda de troca para não haver celebração dessa data nos quartéis. Não à toa, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Bolsonaro, elogiou a postura afirmando que “dessa forma o presidente Lula está dando um bom passo”. Também foi cancelado o projeto de criação do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que chegou a ser anunciado pelo então ministro Flávio Dino em visita ao Chile por ocasião dos 50 anos do golpe militar de Pinochet.

Não bastasse todo esse cenário, no seu anseio de se aproximar dos militares da forma mais subserviente possível, Lula, quando questionado sobre o tema da ditadura, declarou em entrevista à RedeTV no início do ano que “eu não vou ficar remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente”. Ele tem deixado claro que está disposto a abrir mão de responsabilizar os militares pelas atrocidades do passado para não “melindrá-los”. A análise de Lula é a de que esse setor não esteve unificado quanto à aventura golpista de Bolsonaro e o esforço do atual presidente é o de sinalizar amigavelmente para evitar uma articulação disruptiva mais eficiente.

Ao adotar uma política de conciliação com as Forças Armadas, contudo, Lula comete um grave erro. A postura dele não se aproxima sequer daquela de João Goulart, que, a despeito de seu oportunismo e de seus muitos limites políticos, passou a sinalizar para o setor de baixa patente das Forças Armadas para que se mantivesse sob a sua influência. Esse método, por si, é insuficiente, mas o que se pretende indicar aqui é que não existe nem mesmo uma tentativa de disputa de consciência da baixa hierarquia do Exército e afins. Trata-se tão somente de conceções ao alto oficialato da forma mais acuada possível.

A tentativa de golpe do 8 de janeiro, o atentado a bomba ao STF em 13 de novembro e a descoberta da existência de um plano para assiná-lo fazem parte desse passado que ainda não foi enterrado. Na ditadura, houve terrorismo de direita, com casos como o da bomba do Riocentro, que explodiu no colo dos militares que iriam detoná-la no meio das pessoas que prestigiavam os shows musicais. Esse passado está dizendo com todas as palavras: “ainda estou aqui”!

É necessário compreender que o enfrentamento desse tema não pode se dar apenas no campo simbólico. Os militares precisam responder pelos seus crimes, no mínimo à semelhança do que ocorreu na Argentina e Chile. A impunidade contribui para que eles ainda sejam vistos positivamente na sociedade brasileira, quando, na verdade, as Forças Armadas cumpriram um papel nefasto tanto no campo da repressão quanto no que diz respeito à deterioração das condições de vida da classe trabalhadora. Lutar no campo da memória histórica não significa garantir que as Forças Armadas permanecerão fora da vida política do país, pois mesmo na Argentina e no Chile isso não acontece com a ascensão da extrema direita. Ainda assim, essa é uma questão que precisa ser enfrentada.

É igualmente importante entender que o papel das Forças Armadas regulares é o de auxiliar a burguesia em seu processo de dominação e que elas são convocadas a fazer isso de forma mais escancarada em momentos de aprofundamento das crises inerentes ao sistema capitalista. A luta por reparação histórica, portanto, é uma parte da luta de classes e também é nessa esfera que deve ser compreendida a necessidade de investigação e punição dos crimes ocorridos durante o governo Bolsonaro. A pressão popular será essencial para que nem os crimes do passado e nem os do presente terminem impunes e a todos eles devemos dizer com firmeza: sem anistia!